Les équipes de la CNIL ont conduit en 2023 un important travail d’analyse et d’enquête sur les pratiques numériques des adolescents.e.s. Après avoir restitué les principaux enseignements des sciences sociales sur ces pratiques, ils ont conduit une enquête sur les pratiques numériques des 11 à 14 ans.

Dans sa série d'études « La société numérique française », l'ANCT revient sur le mythe persistant des « natifs du numérique » qui conduit abusivement à considérer les jeunes comme étant de facto des expert.e.s des technologies numériques. Au contraire, les pratiques numériques des jeunes sont différenciées, hétérogènes et surtout inégalitaires.

Piloté par la DJEPVA, le Baromètre annuel sur la jeunesse interroge depuis 2016, environ 4 000 jeunes de 18 à 30 ans. Au fil des années, ce Baromètre de la jeunesse documente utilement l’évolution des diverses formes d’engagement et de participation des jeunes à la vie publique. En 2024, le Baromètre dresse le constat « d’un engagement des jeunes qui ne faiblit pas mais qui tend à se transformer ».

Une enquête du CREDOC menée en 2022 auprès de 1 500 jeunes âgé.e.s de 14 à 18 ans montre que malgré l’omniprésence des écrans, les pratiques d’écriture ne disparaissent pas. L’enquête réalisée à la demande de l'association Lecture Jeunesse, explore les différents contextes d’écriture hors du cadre scolaire (usages fonctionnels ou de loisir), les modes rédactionnels employés (manuscrits ou numériques) ainsi que le profil des jeunes qui s'éloignent de cette pratique.

Le titre de ce dossier reprend celui d’une conférence organisée en mars 2024 dans le cadre de Numérique en Commun[s].

Le Programme Société Numérique de l’ANCT s’était alors associé au journal Le Monde pour décrypter le rapport des jeunes au numérique. Cette conférence avait permis de revenir sur les risques et les opportunités induites par internet et le numérique pour les jeunes, tout en interrogeant l'équilibre entre un discours trop alarmiste ou trop confiant envers ces prétendus « digital natives ».

Numérique adolescent : ce que nous apprennent les sciences sociales

Dans le cadre des travaux de la CNIL sur l'accompagnement à la protection de la vie privée des jeunes, Mehdi Arfaoui, sociologue au sein du Laboratoire d'innovation numérique de la CNIL (LINC) et Jenny Elbaz, responsable de la mission d’éducation au numérique de la CNIL, ont en entrepris de restituer les enseignements des travaux en sciences sociales du numérique adolescent.

Le premier constat de la littérature, observent Mehdi Arfaoui et Jenny Elbaz, est celui d'une forte articulation des activités numériques dans les relations sociales des adolescent.e.s en général. Leur quotidien est « fait d’injonctions à la présence numérique et à l’hyperconnectivité suscitées par le principe du feedback (like, commentaire, partage, voire message privé) et par les enjeux de réputation ». Le numérique encourage un brouillage des frontières entre « vie privée » et « vie publique », du fait notamment de la valeur sociale donnée au partage de l’intimité et du phénomène d’habituation à l’exposition de soi.

La recherche d’autonomie à l’adolescence engendre un jeu concurrentiel entre normes familiales, normes scolaires et normes du groupe de pairs. « La plus importante part des activités numériques se fait non seulement hors du regard mais également « hors de la compétence » des adultes, qui n’ont pas connaissance du fonctionnement des plateformes mobilisées ».

L’adolescence est à la fois un moment de construction du rapport au contrôle (parental ou scolaire) et d’exploration de l’autocontrôle. Les adolescent.e.s reconnaissent avoir besoin de limites posées notamment via la surveillance parentale. « Toutefois, lorsque ces modalités ne sont pas négociées, ou qu’elles empiètent fortement sur leur intimité, elles peuvent être remises en cause et délégitimées par les adolescent.e.s. Les modalités du contrôle parental peuvent ainsi s’alterner ou se compléter selon les périodes, et sont régulièrement renégociées entre parents et enfants ».

De nombreuses inégalités sociales, de genre, comme de classe, s’expriment à différents moments de la pratique numérique des adolescent.e.s.

Référence : 1

11-14 ans : une appropriation du numérique par étapes

Afin de mieux comprendre le point de vue que les adolescent.e.s ont de leurs propres pratiques, la CNIL a mené une enquête qualitative auprès de 120 collégien.ne.s. de 11 à 14 ans.

L’acquisition d’appareils numériques (ordinateur, téléphone, tablette), l’accès à un certain nombre d'applications et la création de comptes se font par étapes et souvent selon une trajectoire non linéaire.

L'étape qui précède l’acquisition d’outils à soi est primordiale : les collégien.ne.s. ont pour la plupart été initiés au numérique bien avant d’arriver au collège : au sein de la famille, par le biais des parents ou des adolescents et jeunes adultes autour d’eux. « Les premières formes d’appropriation numérique se font souvent par procuration sur la tablette familiale ou directement sur le téléphone d’un parent dont on doit négocier l’utilisation (temps passé, installation d’une application, etc.). Les enfants reproduisent alors d’abord des usages autorisés et/ou valorisés par le cadre et les outils familiaux ».

Par la suite, l’acquisition d’un matériel à soi se fait également par étapes. Pour la majorité des élèves, l’acquisition d’un téléphone intelligent et/ou d’un forfait internet se fait au moment de l’entrée au collège ou quelques mois avant/après. Certains parents tentent de résister à cet effet de groupe, soit en maintenant le téléphone à touches contre l’avis de l’enfant, soit en se rabattant sur d’autres types de dispositif comme la tablette. L’acquisition d’un matériel à soi et le type de matériel choisi pour l’enfant dépend d’une organisation familiale déjà là. « Ce faisant, la diversité des modalités d’acquisition mettent en exergue des inégalités entre les foyers ».

11-14 ans : des usages soumis à des injonctions multiples

L’une des surprises des auteur.ice.s de l'enquête réalisée auprés des 11-14 ans réside dans la place qu'occupe, dans les routines des 11-14 ans, l’environnement numérique de travail (ENT) du collège. Les adolescents consultent l’application de l’ENT souvent dès le réveil « pour voir si un prof est absent », et avant d’éteindre le téléphone, « pour vérifier mon emploi du temps ».

Plus généralement, quand ils acquièrent un téléphone ou une tablette, les enfants n’ont pas la plupart du temps pour priorité de rejoindre un réseau social. Les 11-14 ans, tout comme leurs parents, sont en réalité plutôt méfiants vis-à-vis des espaces numériques où ils peuvent être mis en contact et en visibilité avec des inconnus. Les premiers usages sont bien davantage associés à des passions (dessin, sport) à la consommation de biens culturels et ludiques (jeux vidéo, films et musique, via Spotify, YouTube ou Netflix).

La création de comptes sur un réseau social intervient par la suite d’abord pour interagir avec les membres de leur famille ainsi qu’avec leurs pairs. L’installation d’applications supplémentaires se fait généralement de façon progressive : les collégien.ne.s ne créent un compte que lorsque l’intérêt de l’application est avéré. En outre, pour beaucoup d’entre eux/elles, l’installation d’une application reste soumise à l’autorisation d’un parent.

Un rapport contrarié à l’accompagnement

L’adolescence est une période de multiplication des injonctions liées à l’utilisation du numérique. Les normes auxquelles sont soumis les adolescents sont nombreuses et parfois contradictoires. Les modalités d'accompagnement parental au numérique varient selon les contextes familiaux (en particulier selon les dispositions et la disponibilité des parents).

Quel que soit le style d’accompagnement des parents, les collégien.ne.s acceptent et valorisent les médiations parentales. « La crainte des adolescent.e.s est moins d’être contrôlés dans leurs usages numériques que d’être empêchés ou sanctionnés sans considération pour leurs usages réels et concrets (...) La méconnaissance ou le manque de confiance des parents envers les enfants peut engendrer un contournement des règles parentales, susceptible de rendre encore plus secrètes pour les parents les pratiques de leurs enfants ».

Des compétences et pratiques numériques inégalitaires

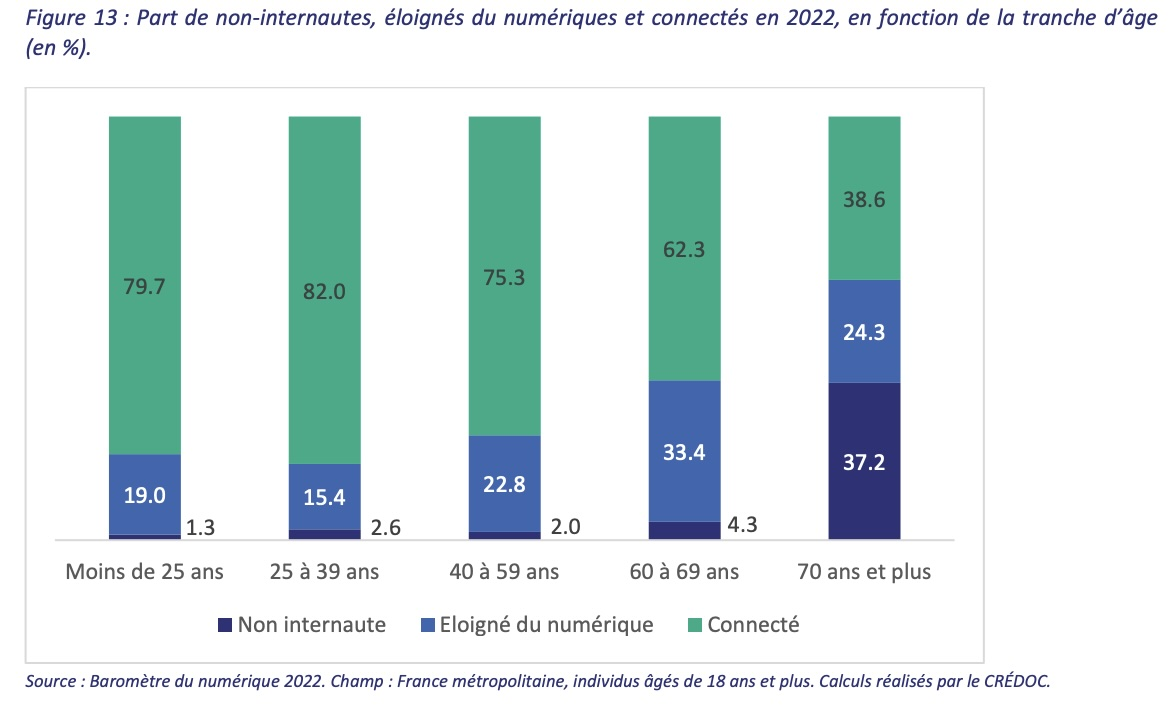

19 % des jeunes de 18-24 ans sont éloignés du numérique.

Référence : 2

Ce chiffre, issu du rapport La société numérique française : définir et mesurer l’éloignement numérique vient heurter l'idée selon laquelle il existerait des « natifs du numérique » (« digital natives »). La notion de « digital natives » véhicule l'idée selon laquelle les jeunes, parce que né.e.s avec, voire dans, le numérique maîtriseraient mieux les technologies numériques, leurs codes et les usages liés que les générations plus âgées.

« Un grand nombre de travaux montrent que les compétences et pratiques numériques des jeunes sont différenciées, hétérogènes, et surtout inégalitaires, dans la mesure où elles sont dépendantes de contextes sociaux fort différents ». Ainsi, de nombreux jeunes, en particulier issus de milieux modestes, rencontrent des difficultés dans leurs usages du numérique, par exemple dans le cadre de leur réussite scolaire ou leur insertion professionnelle, pour des raisons diverses allant du coût du matériel informatique à un manque de confiance dans la capacité à apprendre sur les outils en ligne et à s'y former.

« En dépit d'une utilisation d'Internet plus intensive que leurs ainés, l'usage ne garantit pas une utilisation experte de ces technologies » notent les auteur.ice.s du rapport issu.e.s du CREDOC (Centre de Recherche pour l’Étude et l’Observation des Conditions de Vie) et du CREAD (Centre de recherche sur l’éducation, les apprentissages et la didactique de l'Université de Rennes 2). Le capital culturel et numérique des parents joue un rôle important dans le degré de maîtrise des instruments numériques par les jeunes. « Plus les parents disposent d'un capital culturel important et ont développés eux-mêmes des compétences numériques, plus ils encadrent les pratiques de leurs enfants dès le plus jeune âge ; or, ces parents se trouvent le plus souvent dans les milieux diplômés et socialement favorisés. À l'inverse, moins les parents - souvent issus de milieux modestes et peu diplômés - ont développé des compétences numériques, plus ils s'en remettent à l'école pour apprendre les usages et bonnes pratiques ».

« C'est donc sans surprise que les inégalités numériques apparaissent très présentes dans le milieu éducatif ».

Par conséquent, les auteur.ice.s indiquent que l’idée des natifs du numérique constitue un « mythe » diffusé par des discours médiatiques comme un « concept-slogan ». « Malheureusement, celui-ci imprègne toujours les imaginaires collectifs, dont ceux des jeunes eux-mêmes : une partie d’entre eux intègrent en effet l’idée qu’ils sont censés être des experts du numérique, provoquant un sentiment de culpabilité parmi certains de ceux qui se sentent peu à l’aise avec les outils numériques ».

L’engagement numérique, premier mode de participation des jeunes à la vie publique

« Contrairement à ce qui est souvent mis en avant dans les discours dominants, les jeunes n’ont pas démissionné de tout investissement dans la chose publique. Des enquêtes récentes ont montré qu’ils sont même plus engagés que les moins jeunes, relativisant certaines idées reçues, les décrivant comme massivement repliés sur un individualisme frileux et enfermé dans une apathie civique » observe, dans TheConversation, la politologue Anne Muxel, Directrice de recherches du CNRS au Cevipof (Sciences Po).

De nombreux travaux ont mis en exergue la singularité de cette classe d’âge. S’agissant du vote, les enquêtes sur la participation électorale montrent que les jeunes sont globalement plus abstentionnistes que les plus âgés, même si la majorité d'entre eux/elles votent de manière intermittente plus qu'ils/elles ne s'abstiennent systématiquement. Le baromètre de la jeunesse soulignait en 2023 que les 18-30 ans étaient davantage impliqué.e.s dans d’autres formes de participation (pétition, participation à une manifestation, une grève, à des actions de désobéissances civiles, etc.) que leurs aînés. La signature d’une pétition ou la défense d’une cause sur Internet ou les réseaux sociaux demeurait, par exemple, l’implication citoyenne la plus répandue parmi les 18-30 ans (40 % contre 32 % des 31 ans et plus en 2023).

Deux enquêtes récentes documentent ce constat d’un engagement des jeunes qui ne faiblit pas mais qui tend à se transformer » : le Baromètre 2024 de la jeunesse de la Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative (DJEPVA) et l’enquête « Jeune(s) en France » pour The Conversation France. Ces deux enquêtes permettent de mieux cerner l’état d’esprit des jeunes, leur confiance ou inquiétude face à l'avenir, les causes qu’ils défendent ainsi leurs modes d’engagement.

Lire la suite : L’engagement numérique, premier mode de participation des jeunes à la vie publique

Référence : 3

Le numérique ne détourne pas les jeunes de l'écriture

Malgré l’omniprésence des écrans, les pratiques d’écriture ne disparaissent pas. C’est ce que montre une enquête du CREDOC menée en 2022 auprès de 1 500 jeunes âgé.e.s de 14 à 18 ans. L’enquête réalisée à la demande de l'association Lecture Jeunesse, explore les différents contextes d’écriture hors du cadre scolaire (usages fonctionnels ou de loisir), les modes rédactionnels employés (manuscrits ou numériques) ainsi que le profil des jeunes qui s'éloignent de cette pratique.

Même si 87 % des jeunes entre 12 et 18 ans sont équipé.e.s de smartphones, la pratique de l’écriture est encore très présente parmi les 14-18 ans interrogé.e.s. 92 % des 14-18 ans écrivent au moins « parfois » dans leur vie de tous les jours et 60 % écrivent de manière régulière, c’est-à-dire « tous les jours ou presque ». La fréquence de l’écriture varie assez peu selon l’âge des jeunes au sein de cette classe d’âge.

Au quotidien, cette pratique s’exprime sous différentes formes, qu’elles soient numériques ou manuscrites : rédiger des textos, des courriels, une liste de courses, des mémos, noter des pensées, écrire des mots à des ami.e.s…

L’écrit, sous format papier ou numérique, s’inscrit dans le quotidien des jeunes pour mémoriser des propos ou des événements (23 %), coucher ses pensées (19 % le font « tous les jours ou presque »), adresser des documents à son employeur (17 %) ou écrire des mots d’amour (16 %).

Lire la suite : Le numérique ne détourne pas les jeunes de l'écriture

Référence : 4

Internet et les jeunes : de quoi avons-nous peur ?

Dans le cadre de Numérique en Commun[s], le Programme Société Numérique de l’ANCT s’était associé, le 5 mars 2024, au journal Le Monde pour une conférence visant à décrypter le rapport des jeunes au numérique.

Cette conférence a permis de revenir sur les risques et les opportunités induites par internet et le numérique pour les jeunes, tout en interrogeant l'équilibre entre un discours trop alarmiste ou trop confiant envers ces prétendus "digital natives".

« L’impact négatif d’internet et du numérique sur les jeunes est régulièrement mis en avant dans le débat public. Le numérique est accusé d’induire des trouble neurodéveloppementaux, de véhiculer des images inappropriées pour les jeunes et de réduire les interactions entre parents et enfants, tout en limitant d’autres pratiques participant à l’épanouissement du jeune, tels que le sport, les sorties en plein-air ou la lecture (…). »

Des risques et des pratiques différenciés

« Il convient de distinguer les différents usages du numérique et d’internet que peuvent avoir les jeunes. (…) L’ensemble des intervenants insistent sur l’existence de pratiques différenciées dans les familles en fonction du milieu social et du capital culturel. A ce titre, les enfants des milieux aisés développent des pratiques du numériques qui pourront être réinvesties dans leur réussite scolaire, contrairement aux enfants de milieux modestes (…). »

Le besoin de déconstruire certains discours, sans minimiser les risques

« La déconstruction de certaines idées préconçues sur le numérique et les jeunes ne saurait aboutir à une banalisation de certains risques bien réels. (…) Dans ce contexte, un regard équilibré sur le numérique et les jeunes peut-il être porté dans l’espace public, face aux discours alarmistes ou maximisateur des enjeux ?

Pour les intervenants, il est impératif d’appuyer le discours politique et l’action publique sur la recherche scientifique disponible sur ces questions. Face à la complexité des problématiques induites par le numérique, tous soulignent la nécessité de renforcer les liens entre les différentes disciplines scientifiques, par le biais de programmes de recherches interdisciplinaires. »

Compte-rendu de la conférence Le Monde X NEC : Internet et les jeunes : de quoi avons-nous peur ?

Référence : 5

Publié le 13 mai 2025 sur le site du Labo Société numérique . Licence ouverte 2.0

Sources

-

1. Numérique adolescent et vie privée : ce que dit la littérature en sciences sociales

-

2. ANCT, CREDOC, Université Rennes 2 CREAD-M@rsouin, La société numérique française : définir et mesurer l’éloignement numérique, 2023.

-

3. L’engagement numérique, premier mode de participation des jeunes à la vie publique

-

5. Conférence Le Monde X NEC : Internet et les jeunes : de quoi avons-nous peur ?

Dernière modification le jeudi, 22 mai 2025

![[Dossier du Labo Société numérique] Internet et les jeunes : de quoi avons-nous peur ?](/media/k2/items/cache/9d0906e2e42f442a792dda5d38941d9b_L.jpg)