C’est précisément le propos de l’exposition « Artistes et robots » réalisée par Jérôme Neutres dans le cadre de l’exposition internationale au Kazakhstan « Astana 2017 », puis développée par lui en co-commissariat avec Laurence Bertrand Dorléac au Grand Palais. Il s’agit, au-delà d’une exposition, d’un véritable événement qui marque un tournant majeur dans l’approche conceptuelle de l’art. Peut-on encore qualifier d’« œuvre d’art » la production de machines qui échappe à tout contrôle ? Dès lors la question qui se pose est de savoir si l’art qui ne dépend plus pour exister ni de l’objet ni du sujet présente un critère qui permet encore de l’identifier.

Qu’est-ce que l’art, s’il n’est même plus une création humaine ?

Une réponse possible est que l’œuvre d’art ne se définit pas par rapport à son objet ou à l’artiste mais par rapport à la personne qui la regarde. Est « art » ce qui procure une émotion artistique à celui qui contemple une œuvre. Oscar Wilde ne disait-il pas que « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde » ? Peu importe qu’il s’agisse là de la création/production d’une personne, d’un robot, d’un ordinateur ou d’un algorithme. Cette approche fait écho à la thèse de l’écrivain Noah Harari qui dans son ouvrage Homo Deus célèbre l’avènement du big data comme valeur suprême de l’humanité de demain. L’homme n’étant plus au centre de l’univers, il n’est plus seul, non plus, au centre de la création artistique.

Une fois la question artistique, voire même philosophique résolue, reste celle du droit. Du point de vue juridique, pour des raisons qui tiennent à la fois au droit de propriété et à la notion d’originalité, critères sur lesquels repose le commerce de l’art, les choses sont plus complexes. Si une machine de manière autonome créée une œuvre d’art, à qui appartient-elle ? Au créateur du robot ? À son propriétaire ? À son utilisateur ? À l’ingénieur qui l’a programmée ? Au technicien ou au quidam qui a procédé à des réglages ? Nous ne sommes pas dans une matière analogue à la photographie où le photographe est l’artiste. Ici la conception, l’approche originale donc la création, émanent de la machine elle-même.

Du point de vue du droit de propriété, la seule issue possible serait selon nous de conférer une personnalité juridique au robot. C’est cette approche qui a prévalu lorsque le droit a reconnu aux entreprises humaines la qualité de personnes morales. La société commerciale a fait la fortune de l’économie et ce même avant le Moyen Âge. Aujourd’hui, c’est la forme imposée de la vie des affaires et il ne viendrait à personne l’idée de contester le droit de propriété d’IBM ou de Microsoft. Lorsque le robot « crée » une œuvre, il serait très complexe pour les raisons que nous avons évoquées, de déterminer la part de cette œuvre qui relève de tel ou tel intervenant. Il est bien plus simple de dire une fois pour toutes que le robot est propriétaire en tant que « personne » de ce qu’il produit, et que le robot lui-même, à l’instar d’une société détenue par un ou plusieurs actionnaires, est la propriété de personnes physiques, de personnes morales, et pourquoi pas d’autres robots.

La question de l’originalité

Vendre une œuvre, c’est avant tout affirmer son originalité. Comment le droit de l’art peut-il appréhender l’œuvre créée par une machine au regard de cette exigence d’originalité ? Rappelons à cet égard que le deep learning a considérablement modifié la donne. Prenons l’exemple du programme AlphaGo. En 2016, il a été alimenté par des milliers de parties pour être en mesure de battre le grand maître du jeu de Go sud-coréen Lee Se-Dol, jusqu’à être écrasé par AlphaGo Zero, développé par DeepMind, filiale de Google.

Or ce dernier programme n’a eu comme données de départ que… les règles du jeu et a appris la stratégie en jouant pendant trois jours des millions de parties contre lui-même. Cela signifie qu’aujourd’hui, les machines peuvent créer non seulement des œuvres à la manière de mais aussi parfaitement inédites et, si l’on accepte cet adjectif pour une production non humaine, originales. C’est justement autour de cet adjectif que risque de se nouer un contentieux insoluble.

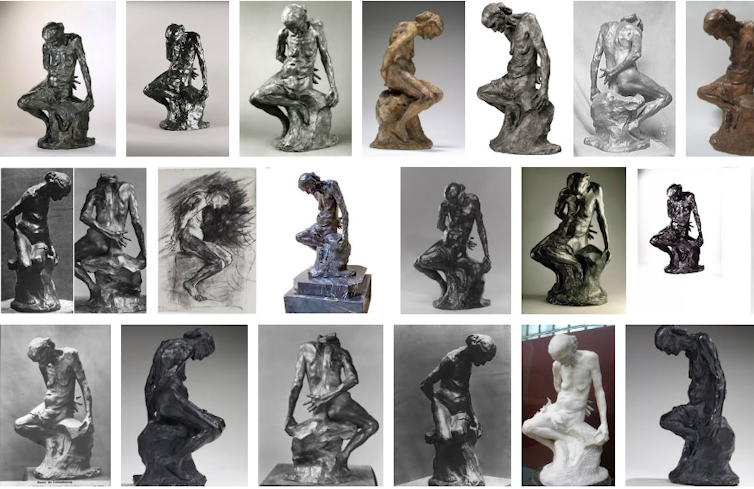

Pour éclairer cette problématique, il n’est pas inutile de remonter dans le temps, aux années 1850 et à la révolution industrielle. À l’époque, la notion d’originalité liée au caractère unique de l’œuvre d’art va être bousculée par l’apparition de la « série », du multiple. Des fonderies comme Barbedienne produisent des éléments décoratifs de toutes les tailles. Des candélabres se retrouvent ainsi à la fois sur les ponts et les fontaines de Clermont-Ferrand et de Buenos Aires. C’est la France qui invente ce modèle de démocratisation de l’art auxquels participent des sculpteurs comme Antoine-Louis Barye ou Emmanuel Frémiet. Dès 1889, Rodin lui-même multiple les tirages de ses œuvres avec Celle qui fut la Belle Heaulmière.

Au regard du monde préindustriel, ces œuvres sont de simples reproductions. Le droit sous certaines conditions va les appréhender comme des « originaux multiples », dès lors que le tirage est limité à 8 plus 4 épreuves d’artistes. On voit déjà apparaître, à travers cette évolution, le caractère conventionnel et non naturel de la notion même d’originalité. Au XXe siècle, on peut citer le sculpteur César qui a provoqué l’émoi en déléguant une sculpture à des presses hydrauliques. L’œuvre en tant que telle est questionnée de manière quasiment ontologique à travers des détournements dont Duchamp fut le génial précurseur jusqu’aux aspirateurs de Jeff Koons. La notion d’originalité alimente une controverse qui intervient à intervalles réguliers et doit chaque jour davantage s’accommoder de concessions et d’arrangements de moins en moins convaincants. La prochaine étape sera de s’en débarrasser complètement. Et c’est celle à laquelle nous invite précisément l’exposition « Artistes et robots ».

Nous avons en effet tendance à réfléchir à partir de conceptions erronées concernant l’art et le droit où, par méconnaissance des pratiques, nous continuons de ne croire « original » que ce qui émane de la main de l’artiste. À peine tolérons-nous qu’une œuvre multiple soit produite, mais il nous faut tout de suite nous rassurer en retrouvant la main de l’artiste à travers la notion de « moule original ». Au lieu de cristalliser une description autour d’un qualificatif comme « original », dont on voit bien qu’il est aujourd’hui obsolète, l’essentiel du point de vue juridique est de s’assurer que le public est totalement informé des caractéristiques d’un objet (unique/multiple ; anthume/posthume ; identité du fondeur ; nombre d’exemplaires ; production par un humain/un robot, etc.) et ce, afin qu’il puisse se faire une opinion subjective – original/non orignal ? – à partir d’éléments objectifs.

Après tout, est-ce bien à un juge de se prononcer sur l’originalité d’une œuvre d’art créée ou non par un robot ? Il appartient en revanche au juge de déterminer si l’acheteur a été trompé sur les qualités objectives et vérifiables d’un objet. C’est d’ailleurs l’approche du droit américain, en ce qu’il se focalise sur la notion de tromperie et d’information du consommateur, sans s’inviter dans le débat artistique sur l’originalité.

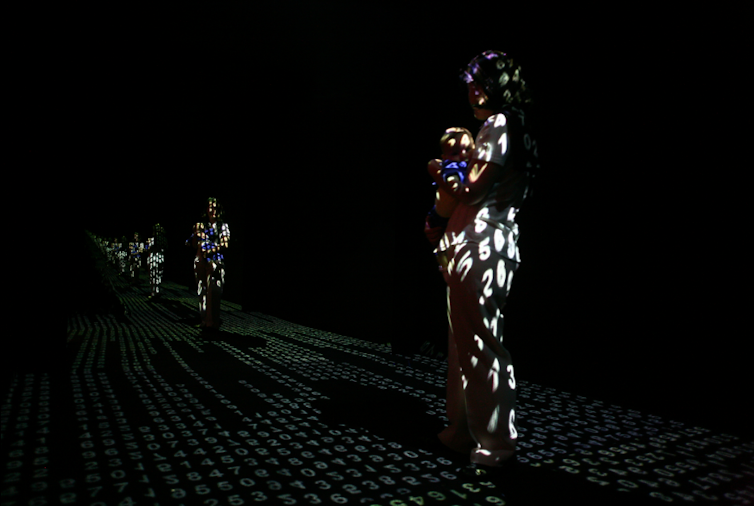

Ainsi, une œuvre comme Human Study #2.d : La grande vanité au corbeau et au renard (2004-2017) de l’artiste londonien Patrick Tresset met en scène trois robots pourvus d’un seul œil et d’un seul bras qui dessinent inlassablement un crâne humain, un renard et un corbeau empaillés. L’artiste est à l’initiative de l’installation mais il ne contrôle ni le processus créatif, ni son résultat.

De même, l’artiste portugais Leonel Moura laisse des robots concevoir eux-mêmes les formes artistiques qu’ils produisent avec Robot Art 2017.

Dès 1956, le sculpteur et plasticien Nicolas Schoffer anticipait parfaitement cette évolution et déclarait :

« Désormais le rôle de l’artiste ne sera plus de créer une œuvre mais de créer la création. »

La technique n’est qu’un moyen, et c’est finalement l’émotion qui l’emporte, qu’elle ait pour origine une intelligence humaine ou artificielle. Nous sommes témoins de l’émergence d’une nouvelle société où coexistent l’homme et la machine, où les frontières de l’humain et de la machine sont brouillées (ne le sont-elles d’ailleurs pas déjà lorsque de l’humain on exige qu’il se comporte comme une machine ?). Pourquoi ne pas solliciter des machines qu’elles soient nos sœurs en humanité à travers l’intimité qu’est la création artistique ? L’exposition « Artistes et robots » souligne une rupture, ce que François Jullien peut-être appellerait une dé-coïncidence, car à travers la remise en question de la notion d’art, c’est celle d’humanité qui est brillamment interrogée.

Article publié sur le site : https://theconversation.com/artistes-et-robots-vers-une-nouvelle-definition-de-loeuvre-dart-95192

Auteur : Jean-Jacques Neuer - Docteur en droit - Habilité à Diriger les Recherches. Avocat - Solicitor - Arbitre ICC, Université Paris 13 – USPC